戦国 時代 髪型

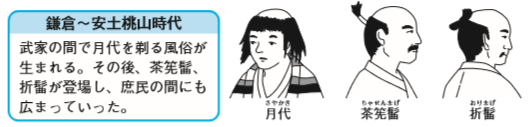

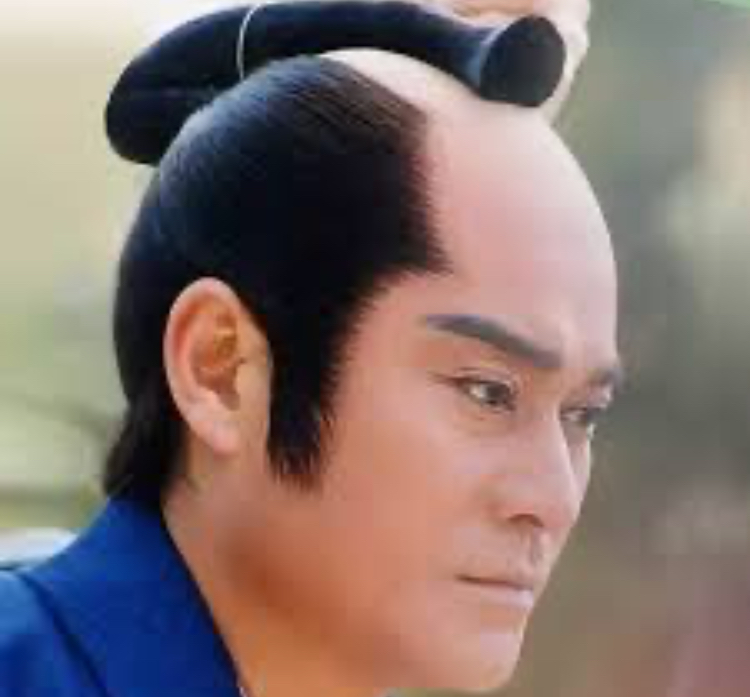

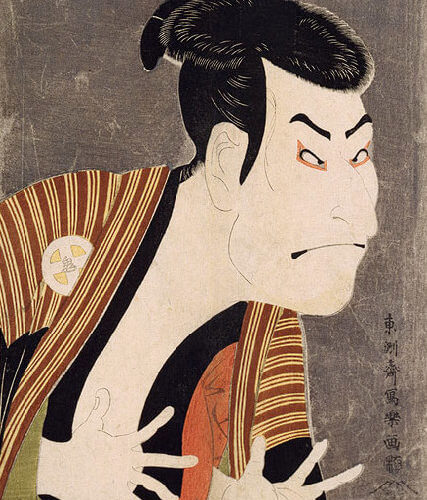

まず、戦国時代・江戸時代の男性がしていた代表的なヘアスタイルといえば「ちょんまげ」でしょう。 時代劇や大河ドラマでもたびたび登場するヘアスタイルです。 特に戦国武将は今なお人気があるので、ちょんまげといえばすぐさま武士を連想する人が多いかもしれません。 では実際にはどうだったのかというと、やはり武士たちがちょんまげブームの火付け役だったようです。.

戦国 時代 髪型. 回答 「片外し」、「しの字」、「おたま返し」などが主流でした。 パンタポルタ 歴史・時代ものを書く人必見! 日本人の髪型&髷の歴 より > 室町時代後期になり、大きな変化を遂げます。束ねた髪を輪にして作る「唐輪髷(からわまげ)」など、装飾的に髪を結うようになったのです。. 日本史の裏話ともいえるでしょうか。 あまり知られていないようなものから、定番の噂までいろいろ集めてみました。 日本史にまつわる面白い話、不思議な話、都市伝説を紹介していきますよ。 西郷隆盛のアソコは超でかかったらしい 西郷隆盛. そもそも月代を剃る習慣とは、 戦国時代 末期のころに、兜を被った際、頭が蒸れないようにするために定着したものであり、月代が武士の一般風俗として定着したのは江戸時代になってからである。 神官や学者は戦闘にはかかわらないという思想上の観点から、この月代は剃らずに総ての髪を残していた。 これが「総髪」の語源である。 時代が下るにつれて、儒者に限らず「思想家」が一般的にこ.

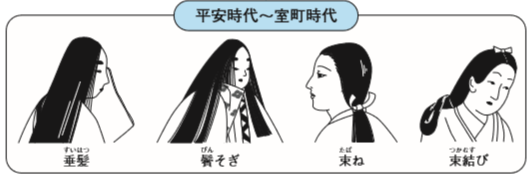

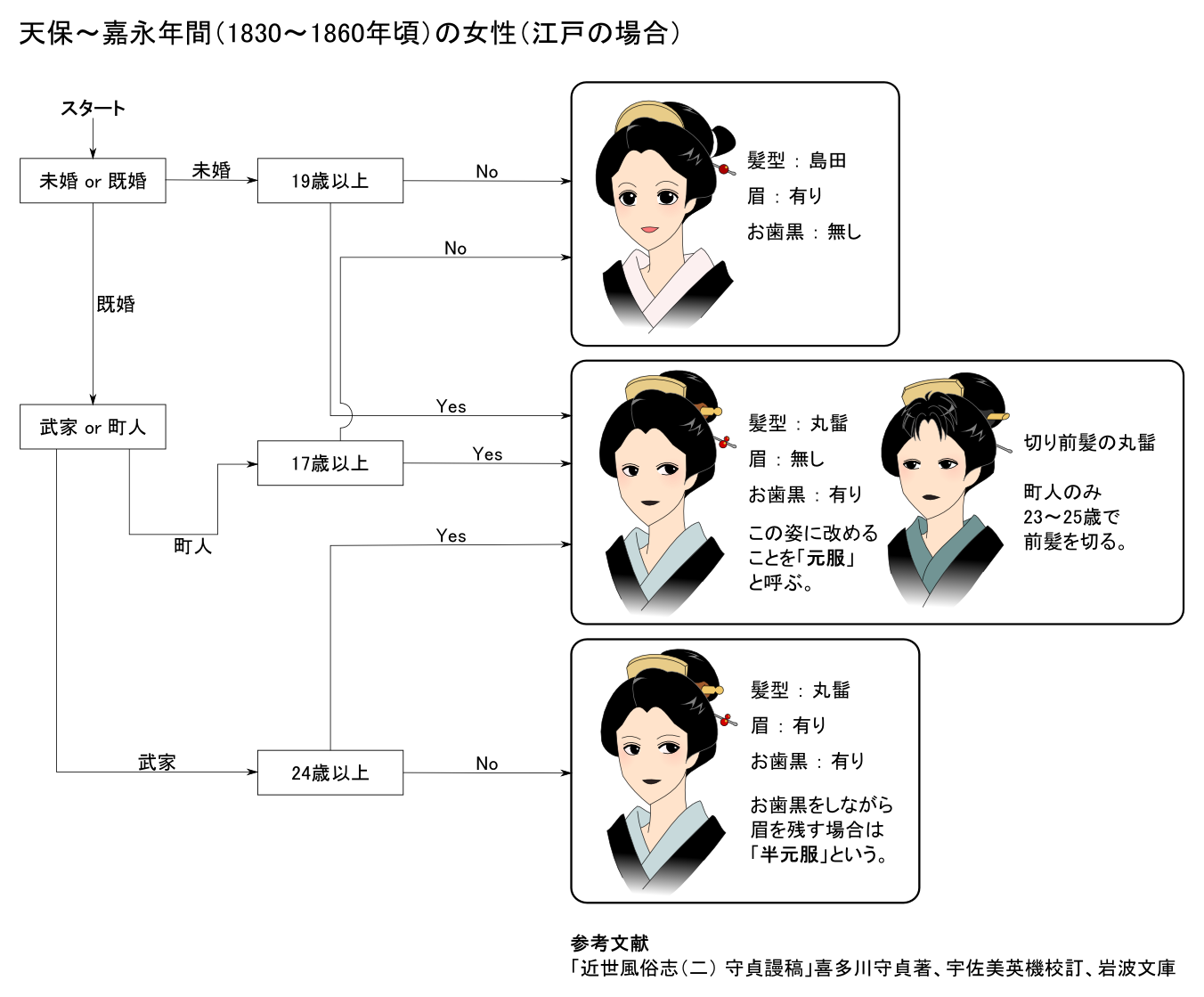

1800年代になり、随分ファッションも髪型も洗練されてきました。 女性の髪型というカテゴリーでいえば、歴史上最大の最盛期を迎えます。 後にも先にも、この100年が一番派手で美を追求していた時期だったのは間違いないでしょう。 1868年で江戸時代は、終わり迎えます。. 髻とは頭髪を頭上に集めて束ねた部分のことで、飛鳥時代以降に冠をつける際に便利ということで始まりました。 平安時代末期には貴族の冠や武士の兜をつける際に頭頂部が群れるのを防ぐために前頭部から頭頂部にかけて剃り上げ、後部の髪で髷を結う「 月代(さかやき) 」が始まりました。 ※月代をした浅井長政 https//kusanomidocom/study/history/japan/sengoku// この 月代 、戦国時. 女性は、唐風の「宝髻 (ほうけい)」、「双髻 (そうけい)」になり、やはり主に垂髪とアップスタイルの2種類があったようです。 平安時代に入ると、男性の「髻」は「冠下 (かんむりした)」に変わります。 公家の成人男性などが結うスタイルで、束ねた髪を頭上で折り曲げ、先端を頭の上持ってきて、紫の紐で結びます。 武家や庶民などは「たぶさ髪」というスタイルで、毛先を垂らし.

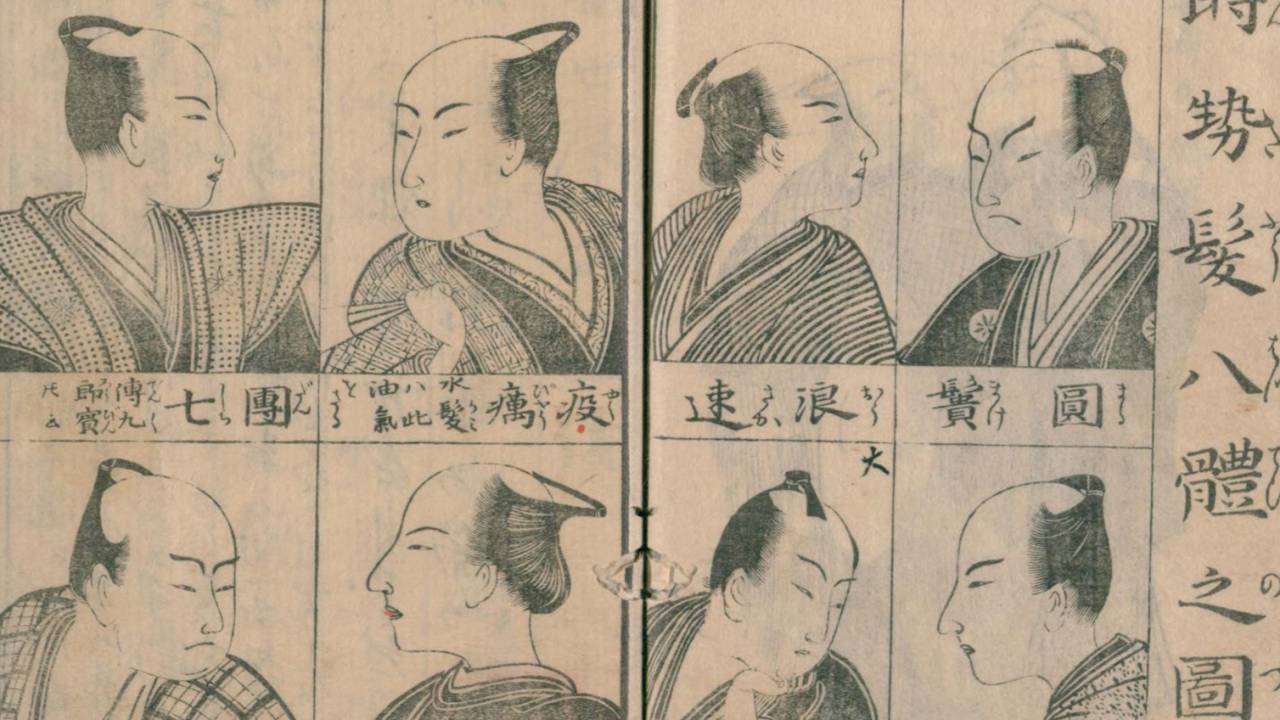

当時のリアルな生活風景、人々の暮らしから見えてくる髪型は、紛れもなく自由でした。 現在、この戦国時代の男性は、あえて『月代(さかやき)』にしていたと言われています。 しかし、「あえて」月代にしている人は誰もいませんでした。 (また月代については詳しく書きますね。 ) とりあえず、1574年時点では、まだ月代にしていないのが証明されたのではないでしょうか。. 僅かに月代を剃るか一切剃らずに後ろ髪を紐で縛り、毛先を散らすのが基本です。 室町時代から江戸時代初期に掛けて流行しており、織田信長の青年期の髪型として有名。 男女共に「粋なオシャレヘア」が重要だった江戸時代。 過ごす時間が長い散髪屋は多くの人が集まり、地域のコミュニティポイントとなっていました。 現代で言う「ヘアカタログ」も発行されており、江戸っ子. 江戸時代であれば、丁髷と呼ばれていたでしょうね。 少しだけ髷を結っているように見えます。 戦国時代も末期の髪型です。 江戸無血開城の立役者・山岡鉄舟.

同じく応仁の乱の頃より合戦が全国的に増え月代を剃る侍も増えたが、前髪を残して頂上を剃る (中剃り)など剃り方にも幾つか有った様だ。 黒髪の文化史によると月代に三種有り、大月代、半頭 (はんこう)、中剃。 従来は中剃りが主流でこれは、合戦の無い平時はまた伸していたものが戦国の頃より常態化したという。 日常化した故に次第に一々毛抜きで抜く風習もあった様子。 半頭と大月代は残す. 戦国時代 時代衣裳あれこれ|お祭り、大好き! 乱世を才覚と武勇を味方に駆け抜けた勇猛果敢な武者たちを雄々しく、迫力いっぱいの行列で再現してみませんか。 オリジナルの旗印やホラ貝・太鼓、馬上姿の武将の勝鬨の声で、さらに鎌倉・戦国時代に. 戦国時代はどんなものを食べ、服を着て、どんな恋愛をしていたのでしょうか。 そして、武将と平民での生活レベルはどれくらい格差があったのでしょうか。 今回は戦国時代の生活についてまとめてお伝えします。 戦国時代の服装 戦国時代はどんな服装をしていたのでしょうか。.

戦国時代は戦いの状況や有無、家の都合によって元服の年齢が異なっていました。 例えば、「 伊達政宗 」(だてまさむね)は11歳で元服の儀式を行なったのに対して、「 武田信玄 」(たけだしんげん)は16歳で元服の儀式を行なったとされています。. 大河ドラマや時代劇では戦に敗れて逃げていくサムライ達は、大体あの髪型ですが一体どうしてなのでしょうか? 実は戦国時代の 髷 ( まげ ) は江戸時代のような 丁髷 ( ちょんまげ ) ではなく、 茶道 ( さどう ) の 茶筅 ( ちゃせん ) のような後頭部に髷を. 戦国時代の有名女性ランキングtop1511 15位:煕子 戦国時代の有名女性ランキングの第15位は、明智光秀の正妻・煕子(ひろこ)です。 年のnhk大河ドラマ「麒麟がくる」で明智光秀の注目度が上昇した事で、その妻・煕子の知名度も上昇しています。.

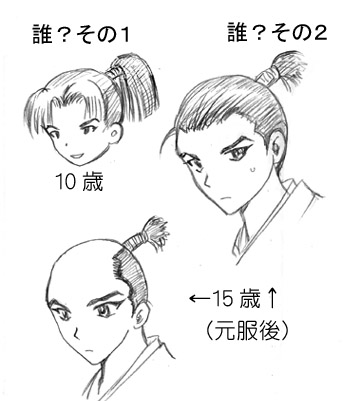

生え際から頭頂部にかけての髪を剃るか抜くかした月代 (さかやき)に加え、後頭部の残りの髪を髷として結い上げた、ちょんまげの起源的なスタイルは、平安末期からあったという説もあります。 そして、戦国時代になると武士の間で大流行しました。 兜が改良され、頭に密着しより防御力が高まったために、頭が蒸れるようになってしまったのです。 そのために、髪を剃るようになったのだそう. 元服を「髪上げの儀」とも呼びました。 古くは「みづら」という顔の左右で結う髪型が男児のスタイルで、そこから髪をひとつに結って冠をかぶると大人のスタイルになりました。 戦国時代ごろの男児はポニーテールのようなスタイルで、前髪があります。 元服する際は髷に結い、月代を作るようになります。 理髪の役は童子の髪を切り、紙に包みます。 烏帽子の役 烏帽子親とは別. そもそも、「髪を結う」という行為が一般的になったのは、実は江戸時代になってからです。 (古くは鎌倉時代とも言われていますが) その前の時代までは大垂髪(おすべらかし=髪を長くたらしたロングヘア)が主流でした。 百人一首に描かれている女性のように、美人の条件は「黒くてつやつやした超ロングヘア」だったのんですね。 それが江戸時代になり髪を結うようになった.

戦国時代の女性は独自の桃山小袖という文化を流行らせていた。 衣裳の重さも今の何倍もあり重かった。 価値は高く、刺繍などもふんだんに使われていた。 小袖が流行った理由は下剋上や治安が不安定で、活動的に動けるものが流行った。 男性にも華やかな小袖が流行った。 髪型は京都の姫様風のものがもてはやされた。 戦国時代のお姫さまの、装いは一見華やかですがその重さを.

家康の将軍就任で戦国時代も終わる からの まんが日本史ブギウギ181話 Bushoo Japan 武将ジャパン

かわいい 髪型の基準 アラフィフ リウのくらしの絵日記

戦国時代と江戸時代の武家婦人 時代衣裳変身スタジオ 時代や Jidaiya Arashiyama

戦国 時代 髪型 のギャラリー

風神の門 強化月間 補足 物欲 あんず雨 楽天ブログ

ちょんまげ 丁髷 はなぜあの髪型 名前の由来や起源 種類など解説 雑学サークル

きり役 長澤まさみ きりは戦国時代のヤンキーみたいなんです Best Times ベストタイムズ

女性の装い

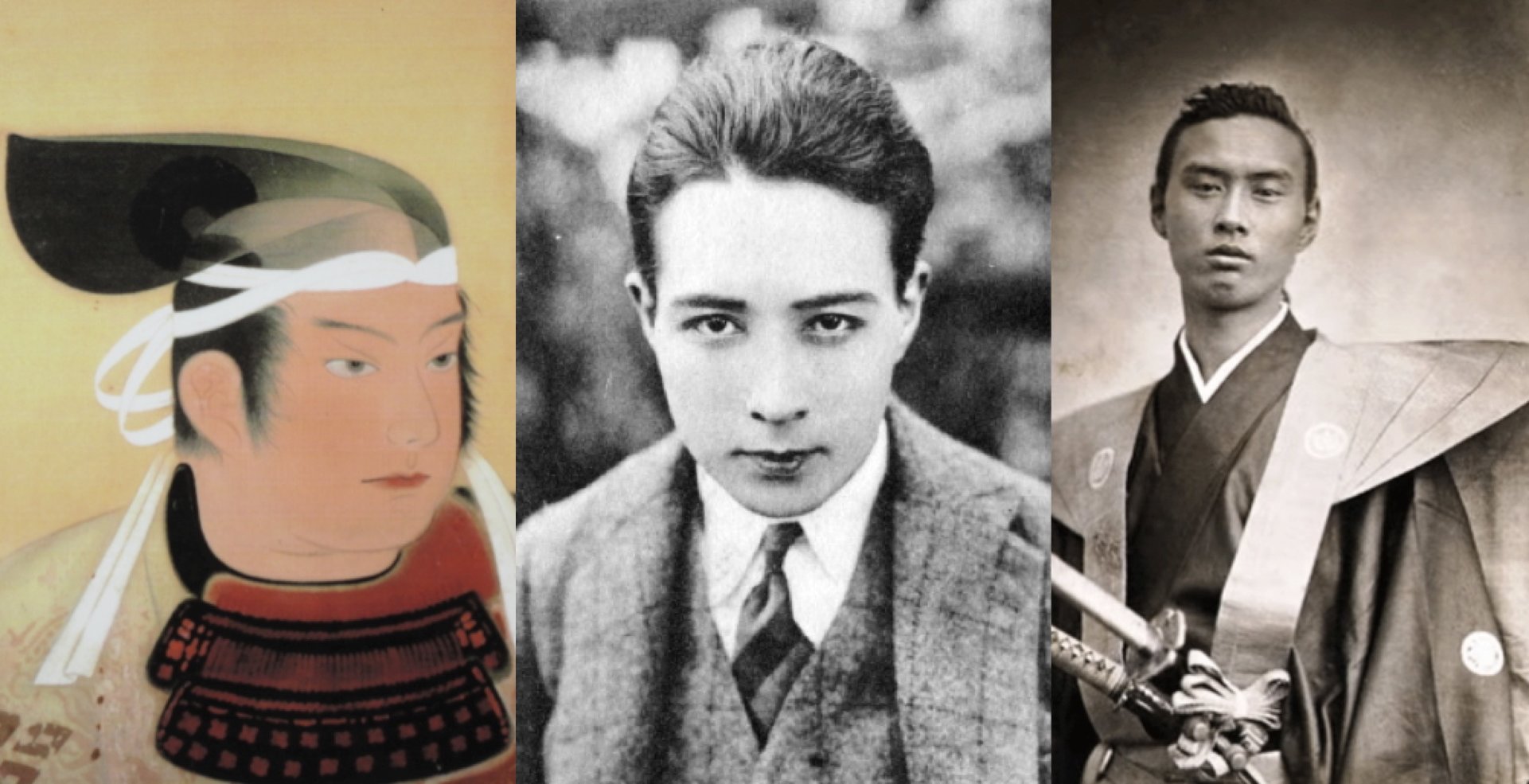

モテる理由は顔じゃない 古今東西 イケメン と呼ばれた男性たちの変遷 Trip Editor

千姫 7歳で秀頼に嫁いだ徳川家一の姫 年表でみる戦国時代

平野レミの義理の娘に トライセラ和田唱の妻 上野樹里の髪型まとめ インスタ ドラマなど Akogare

江戸時代末期の子供の髪型があまりにも世紀末すぎる 意外と知らない日本のヘアスタイルの歴史 桑原淳 Junkuwabara 旅人美容師世界一周1000人カット 超超エリート株式会社代表

新田真剣佑 戦国時代へタイムスリップ 三浦春馬さん共演 ブレイブ 本予告映像解禁 趣味女子を応援するメディア めるも

戦国時代のクールビズ ちょんまげ が流行し定番ヘアスタイルになった理由とは ファッション 歴史 文化 Japaaan

全仏op 車いす部門 女子シングルスが戦国時代に突入 史上初の日本人対決は上地に軍配 東スポのテニスに関するニュースを掲載

令和アイドルまとめ ハロプロ 坂道 48g アイドル戦国時代の勝利者は Ray レイ

戦国時代の髪型 装束 風習 歴史的速報

信長の野望 創造 では クエスト で歴史を再現していく 描かれる戦国時代のドラマや収録シナリオの一部を紹介 電撃オンライン

武士の髪型 なぜ武士はちょんまげ 丁髷 に月代 さかやき なのか 徳川家康公ファンの歴史ブログ

Gm 12 前髪 小姓 元服前 山田かつら

日本のヘア ファッション サワの美容保健塾

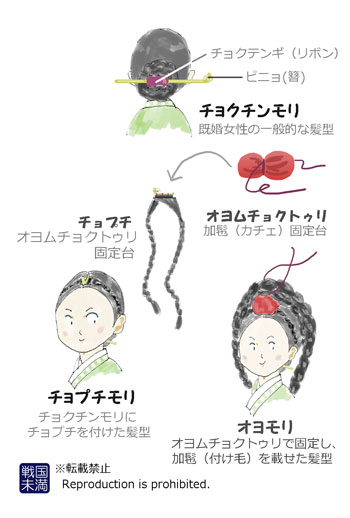

朝鮮王妃の髪型オヨモリとは 作り方 構造解説 戦国未満

黒澤和子 衣装の世界08 麒麟がくる 麒麟 とと姉ちゃん 黒澤

姫になろう 登久姫の髪型はどうやって作るの 結び方講座の巻 戦国時代のヘアーメイク Youtube

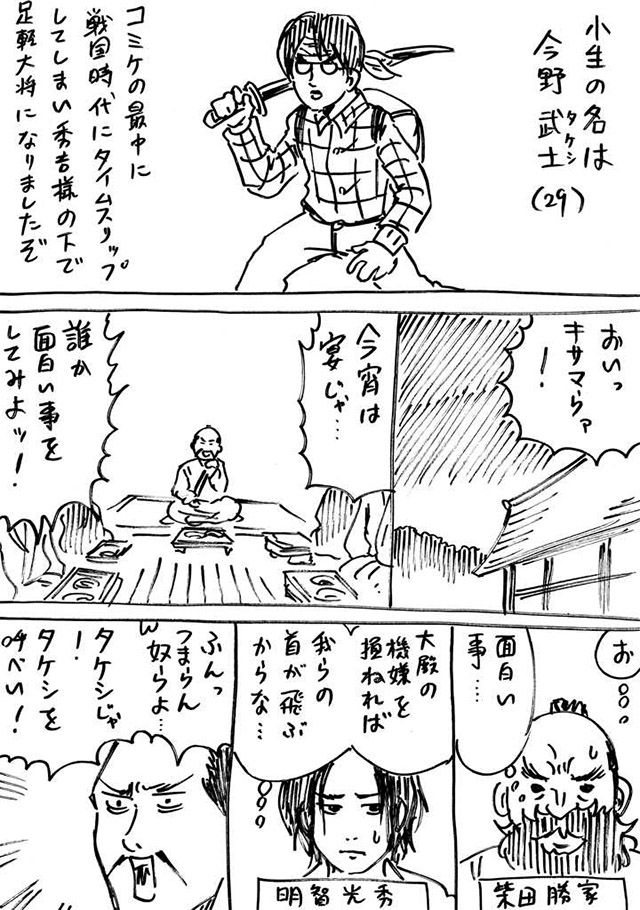

コミケの達人が戦国時代で大活躍する 戦国コミケ が連載開始 ジーンピクシブで12月30日から ねとらぼ

戦国時代にタイムスリップしたオタク リア充 前田利家と対面 嫉妬するも Grape グレイプ

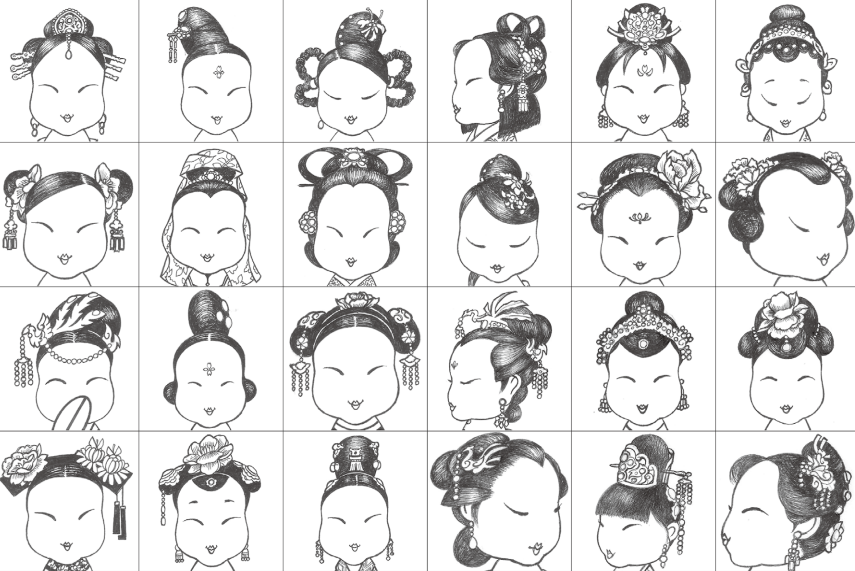

日本髪の描き方解説 時代劇 遊郭などの和風イラストに お絵かき図鑑

日本の立派な髪型 侍の ちょんまげ の由来とは Manga De Japan

日本髪の描き方解説 時代劇 遊郭などの和風イラストに お絵かき図鑑

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

時代劇でお馴染み ちょんまげ なぜこのような変わった髪形文化が日本に定着してたのでしょうか ライフスタイル 歴史 文化 Japaaan 歴史

戦国と江戸では用意する数が違う 桶狭間 の床山が語る 髪型 かつら まげの時代差 フジテレビュー

千葉市 千葉市立郷土博物館 室町 戦国時代の装束体験

江戸時代 女性 髪型 名前 Fa

ガチで美人過ぎる幕末女性 ベスト17 写真あり 幕末ガイド

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

新田真剣佑 三浦春馬 松山ケンイチ ブレイブ 群青戦記 21年3月12日公開決定 Screen Online スクリーンオンライン

戦国時代 女性の服装 髪型etc 当時の女性はどんなカンジだったんだろう 歴ペディア 歴史の人物 城 戦 ミステリーを分かりやすく

戦国時代 Youtube

戦国時代の女性の髪型は 垂れ髪のおすべらかし 下ろしている だそうですが 結婚 Yahoo 知恵袋

時代劇でお馴染み ちょんまげ なぜこのような変わった髪形文化が日本に定着してたのでしょうか ライフスタイル 歴史 文化 Japaaan 歴史

戦国時代にタイムトリップ 恋に目覚めた アシガール は強し パクチー先輩のマンガ日記 35 ファッション誌marisol マリソル Online 40代をもっとキレイに 女っぷり上々

ゲームによって美化された戦国武将達 加藤清正 戦国時代屈指の築城の名手 basaraではキャラクターとして出ていないため無双のみ 短髪 銀髪とかなりオサレ 正則といい三成といい秀吉の子飼いは髪型自由だったらしい Http T Co Ggsdlrvpmr

Twitter発の人気小説 戦国武将 石田三成と大谷吉継の友情を描いた 石田三成の青春 の漫画化が話題 歴人マガジン

日本髪 Wikipedia

歴女必見 戦国時代を舞台にした傑作映画5選 Cinemagene

垂髪とは コトバンク

戦国時代

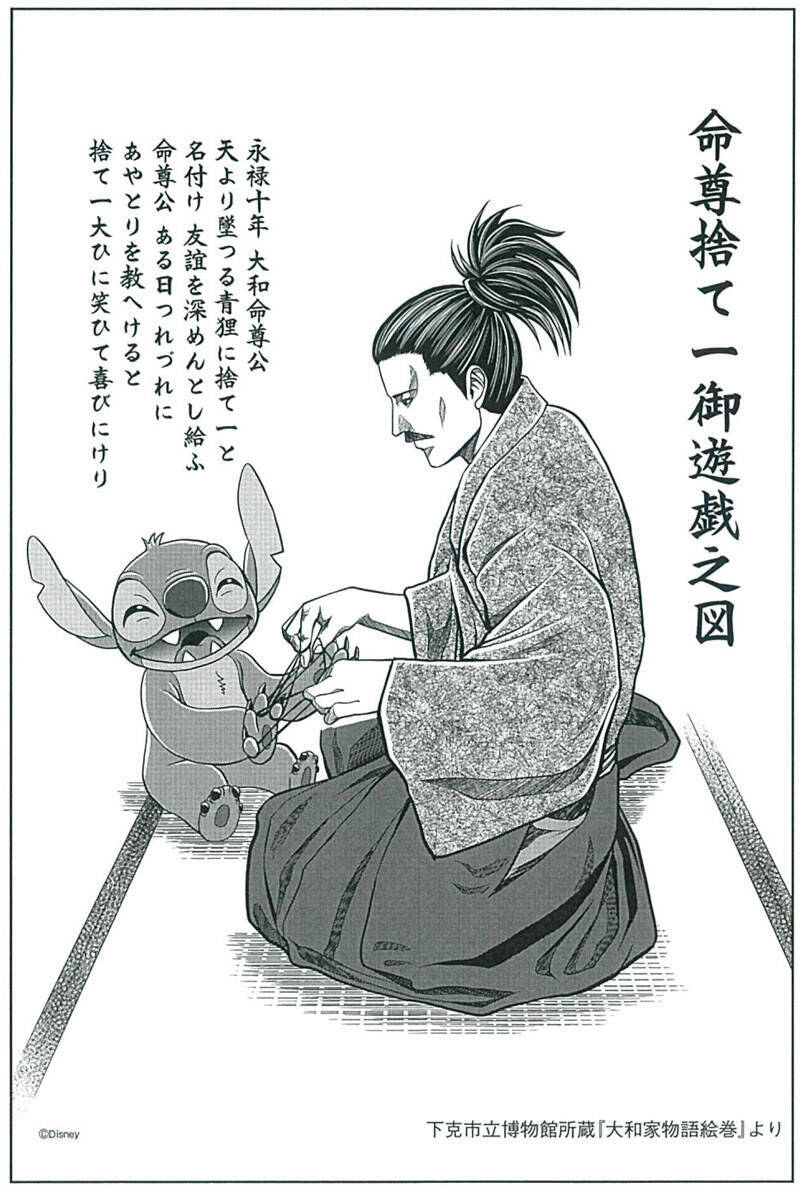

スティッチが不時着したのは戦国時代の日本 戦国武将と宇宙生物の心の交流 年7月23日 エキサイトニュース 2 3

衣の部屋 11

昔の日本のお姫さまって本当に画像のようなこういう髪型をしてい Yahoo 知恵袋

総髪

天地人 素朴な学習会vol1 Como Siempre 遊人庵的日常

お城expo 19 プレミア前夜祭 で室内楽の名手たちが戦国時代ドラマのテーマ曲を演奏 Spice エンタメ特化型情報メディア スパイス

戦国時代おさげ 江戸時代日本髪 なぜ戦国時代の女性は髪形がおさげで 歴史学 教えて Goo

江戸時代の女性衣装 maccafushigi

見せたがり女子アナ11人 グラビア戦国時代 をガチンコ査定 3 テレ朝 三谷紬が豊満バストを大胆見せ アサ芸プラス

奇妙な髪型が流行った理由とは 日本百名城の旅

衣の部屋 11

戦国時代のクールビズ ちょんまげ が流行し定番ヘアスタイルになった理由とは ライブドアニュース

日から放送再開 大河ドラマ 江 姫たちの戦国 第10回予告 前回ダイジェスト動画配信中 ナビコン ニュース

ガッキー新垣結衣の髪型64枚 人気ランキングtop24 出演作品別 22最新版 Rank1 ランク1 人気ランキングまとめサイト 国内最大級

戦国時代 お侍さんの髪型 70歳になっても健康で美しい髪と姿勢でいる為に今しておきたい事 宝塚

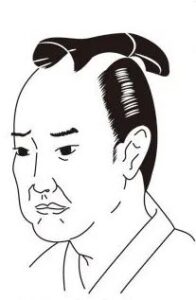

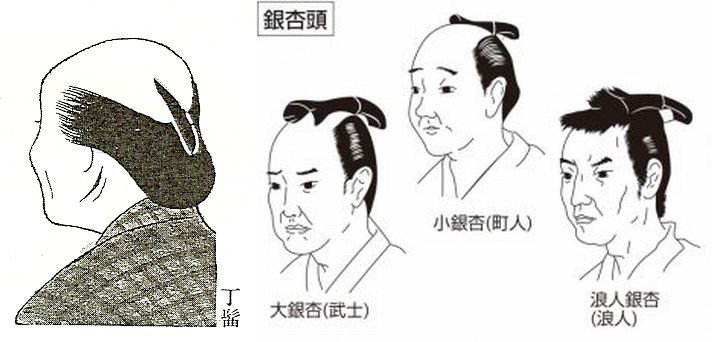

どのちょんまげが好き 男っぷりをあげる 江戸の人気ヘアコレクション 歴人マガジン

江戸時代 女性 髪型 イラスト Khabarplanet Com

戦国 放三郎特集 天 保 異 聞 妖 奇 士 萌え垂れ流し記録

江戸時代 女性 髪型 種類 Khabarplanet Com

戦国時代の問題児 伊達政宗 全身傷だらけだった衝撃の理由 Br Br Best Times ベストタイムズ

戦国時代最強の毒はウ コ 破傷風 か 合戦では矢じりに塗っていた Bushoo Japan 武将ジャパン

女性武将ってこんなにいたの 平安から戦国時代まで乱世を戦った女武者 ヨシ社長のブログ バリ島の貿易会社

刀剣ワールド お江 崇源院 戦国時代の姫 女武将たち

長谷川博己 麒麟がくる 主演としての決意 時代が求める明智光秀になれたら ぴあエンタメ情報

ちょんまげの起源っていつから 由来は武士が始めたもの ひすとりびあ

月代 さかやきまたはつきしろ とは ピクシブ百科事典

戦国時代の女性の髪型について質問です 大河ドラマなどを見ていて気になっ Yahoo 知恵袋

戦国ixa 小姓の戦国時代クイズ 戦国ixa Http Sengokuixa Jp Facebook

女性 の 髪型 Abdel Lian

戦国姫塾 姫カットには理由があった 戦国時代のお姫様の髪型の謎 Youtube

頭髪について 戦国武士のヘアスタイル考 さえもんの武考予話

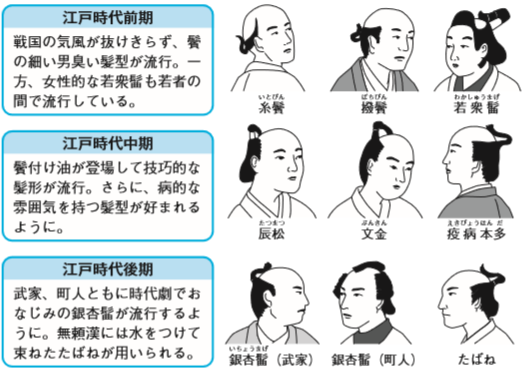

江戸時代の髪の流行 Rue D Or リュドール 長久手図書館通り店

なんとなく歴史館

総髪 Wikipedia

刀剣ワールド 戦国時代の姫 女武将たち

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

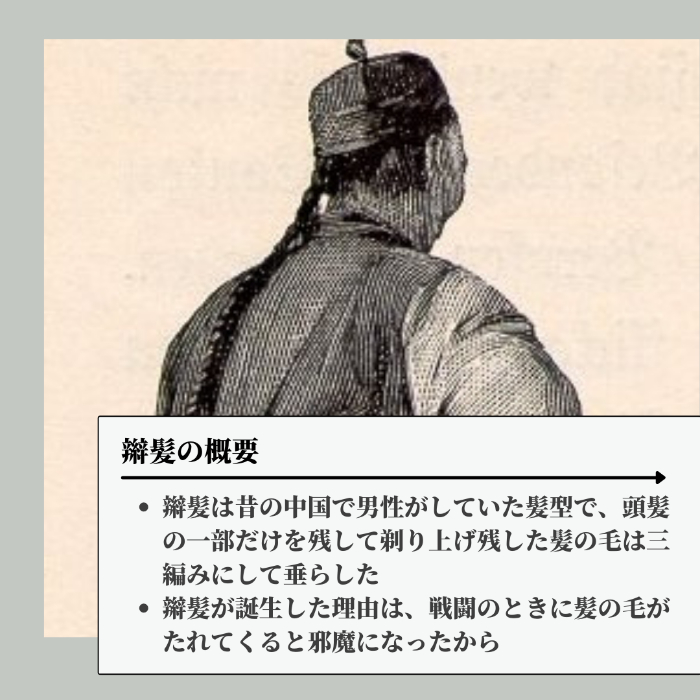

辮髪とは何 なぜあの髪型に 歴史を探ってその意味を詳しく解説 レキシル Rekisiru

ちょんまげの髪型 その面白い歴史や由来から種類まで徹底解説 子供と一緒に楽しく遊べる手作りおもちゃ

戦国時代のヘアースタイルって 歴史への無意味なこだわり2 散らす言の葉

弥生時代 1 謎という美学 世界の髪型美術館 髪型の歴史

戦国時代と江戸時代の武家婦人 時代衣裳変身スタジオ 時代や Jidaiya Arashiyama

六衛府 Prippcure 元々は公家が月代を剃っていたようですが 戦国期に兜で頭が蒸れるので月代を剃ったようです 疾走すると熱で朦朧となったからだそうです なので中世の武士は総じて総髪に髷の姿が基本でした こちらこそありがとうございました Twitter

180

ドラマ 真田丸 より着物姿の木村佳乃 あげてけ

総髪 そうはつ とは ピクシブ百科事典

武家の男子の成人式 元服 その作法 年齢は 戦国ヒストリー

戦国時代 Archives まぐまぐニュース

昔の人もヘアスタイルを楽しんでいた 武士と貴族のヘアスタイルはこうして生まれた 薄毛 抜け毛研究所

バラドル戦国時代が丸わかり 最新序列 番付 3 松本人志からの評価も高い夏菜 アサ芸プラス

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

化粧はできる武士のたしなみ 武士の心得書 葉隠 や戦国時代に見る男性のメイク 前編 21年2月2日 エキサイトニュース

美男子 蓼食う兎

戦国 時代 女性 髪型 Cr

江戸時代から文明開化までの和太鼓を中心とした芸能史 太鼓日和

戦国時代にタイムスリップしたオタク 信長の無茶ぶりにどう応えるのか Grape グレイプ

日本髪の描き方解説 時代劇 遊郭などの和風イラストに お絵かき図鑑

1